«Principe Andrea, che belva si sente?». Forse l’intervista sarebbe dovuta cominciare così, lui avrebbe anche già avuto la risposta pronta: il kangaroo, anzi rookanga, come una di quelle bestioline di pezza che tiene sul letto e che una redarguitissima cameriera non mette nella posizione corretta (scena magnifica). Lo sa chi ha visto, su Netflix, Scoop, il film che ricostruisce l’intervista che il (fu) duca di York diede alla Bbc qualche anno fa, dopo che «l’amico pedofilo» (cito i tabloid patri) Jeffrey Epstein si ammazzò in carcere e prima che mammà gli levasse la paghetta, cioè i titoli nobiliari. Ma Scoop è soprattutto il film che mette per immagini una delle nostre ossessioni più grandi, che certo è un’arte (ci arrivo) ma anche un esercizio spesso sopravvalutato, grandemente abusato, sempre e comunque generalmente celebrato: l’intervista, per l’appunto.

«L’aspetto più imbarazzante e schizofrenico dell’intervista è che chi la subisce deve accettare di credere di essere un altro, uno cioè che sa, che ha idee generali, una visione del mondo, e dice la sua sull’esistenza, la religione, la politica, l’amore, le bretelle», diceva Federico Fellini, che però su questo (o proprio a ragione di questo) ci ha fatto un film, uno degli ultimi, Intervista, e mai titolo fu più didascalico e più giusto. Un film che, forse per aggirare le domande sulle bretelle, si è confezionato da sé, che poi è la forma d’intervista più sicura fra tutte: quella che oggi si chiama autofiction. (Mi viene in mente ora mentre scrivo che, in una lunga chiacchierata recente con Woody Allen, gli ho fatto una domanda non sulle bretelle ma sulle scarpe, e forse l’avrà trovata imbarazzante e schizofrenica, ma mi ha risposto molto diffusamente e cortesemente).

L’intervista come arte, dicevo, e potremmo citare Oriana Fallaci, e Alberto Arbasino, e andando un po’ più in là il Truman Capote insieme rosa e nero, quando ci raccontava gli assassini del Kansas o i Marlon Brando, e mille altri. L’intervista di cui resta l’esito, che nel migliore dei casi può diventare letteratura, ma di cui, come per ogni scritto, non si conosce mai la genesi (con Capote un poco di più). Quello che è rimasto fuori o solo inteso, quello che è stato tagliato, censurato, rimosso, quello che c’è in supplemento: non lo sapremo (quasi) mai, o al massimo noi del mestiere possiamo farne argomento di pettegolezzo per sollazzarci nella bolla – con la differenza che, detto con tutta la simpatia del mondo, al posto di Marlon Brando c’è Riccardo Scamarcio.

Il merito di Scoop, sempre per noi bolla, è raccontare almeno un po’ quel che c’è dietro, appunto, e dare gloria filmica – stiamo parlando di interviste televisive – a quella figura invisibile e cruciale da cui possono dipendere le sorti di intere carriere, o anche solo qualche meme momentaneo: il/la cercaospiti, qui evidente protagonista del racconto. Nella realtà di chiama Sam McAlister, lavorava a Newsnight, il talk che, grazie a lei, ha avuto l’esclusiva col principe. (Parlando di principi, mi viene in mente quell’altra intervista diventata docuserie, Il principe di Beatrice Borromeo, dove Vittorio Emanuele di Savoia tradiva, nell’off the record montato sui titoli di coda, la sua vera attitudine, forse addirittura la verità sui fatti tutt’oggi senza verità; come nel finale di quell’altro splendido documentario, probabilmente il true crime più bello di tutti i tempi, cioè The Jinx, dove Robert Durst, un altro principe però in senso di aristocrazia finanziaria, addirittura – attenzione: spoiler – confessa i suoi omicidi).

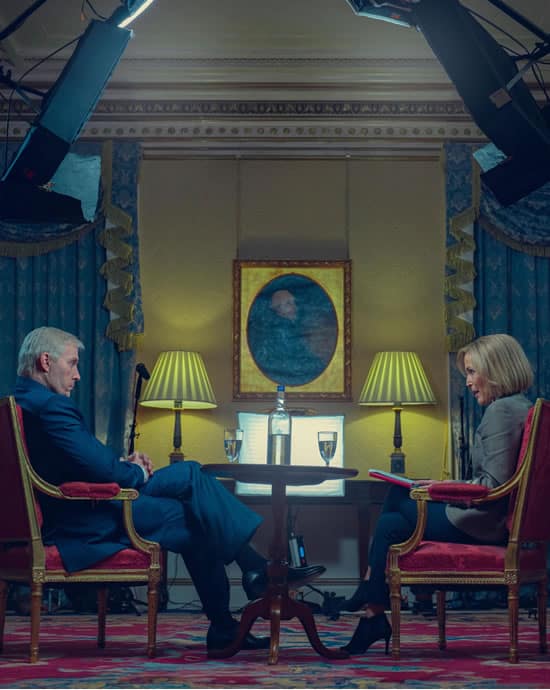

Dunque in Scoop, su un’ora e quaranta minuti di film, una mezz’oretta è dedicata all’intervista vera e propria, e tutto il resto al “making of”. La cercaospiti, che a casa raccoglie le confidenze del figlio adolescente che corteggia la sua compagna di classe, sta lei stessa corteggiando il principe (o chi per lui) per averlo in tv: l’intervista come seduzione. La preparazione dell’intervista da parte del team di autori e giornalisti dentro una stanza vuota e tetra di quelle dove si appostano i cecchini per freddare qualcuno: l’intervista come delitto, si spera perfetto. E su questo, detto più precisamente, l’intervistatrice (nella realtà Emily Maitlis, nella finzione Gillian Anderson) che dice «sarà come una sparatoria in un film western»: l’intervista come duello, e difatti quando lei e Andrea s’incontrano la regia stacca sui soliti primissimi piani à la Sergio Leone. Quello che dice «gli abbiamo offerto spazio e tempo» (sottotesto: per dire quello che vuole), e l’altro che risponde «gli abbiamo offerto un’intervista» (sottotesto: per fargli dire quello che vogliamo noi): l’intervista come truffa. Sempre l’intervistatrice che, di fronte all’ipotesi che la conversazione possa andare male e la preoccupazione della rete di pestare un merdone (pardon), dice sostanzialmente «se va male la brutta figura la faccio solo io»: l’intervista come one man (woman) show, da una parte e dall’altra. L’inevitabile «come mi vesto?»: l’intervista come passerella. Quella specie di sentimento eroico finale da parte di chi fa l’intervista che sembrava impossibile e insieme quel «com’è andata?» lasciato lì sospeso nell’aria da parte di chi invece l’ha subita: l’intervista come gioco, o forse fuorigioco – per alcuni sarà comunque andata benissimo, per altri malissimo, ci vorrà il photofinish, non basterà manco quello.

Moltissimi film (e serie) hanno mostrato come noialtri l’ossessione per l’intervista. I primi che ricordo pescati dal cinema più recente, senza scomodare Io la conoscevo bene per capirci, e in ordine casualissimo: il pimpante Frost/Nixon di Ron Howard, su sceneggiatura di Peter Morgan (quello di The Queen e The Crown), che è anche il film con più punti di contatto con Scoop (per impianto, e anche perché oltre a Morgan, c’è Philip Martin, uno dei registi di The Crown; The Crown che, nella stagione 5, ci sbatteva davanti la copia carbone dell’intervista forse più famosa nella storia della televisione britannica, quella in cui Lady Diana parla del suo matrimonio «un po’ troppo affollato» e di tutto quel che sapete); il magnifico inizio di TÁR in cui Cate Blanchett «set the tone», sempre per citare Scoop: il tono del personaggio, e del film tutto; Maestro di Bradley Cooper che, di fatto, è una lunga intervista immaginaria/verissima a Leonard Bernstein; l’intervista che dà Jacqueline Kennedy a Theodore H. White di Life una settimana dopo la morte di JFK rifatta da Pablo Larraín e Natalie Portman in Jackie; The Interview con Seth Rogen e James Franco, che rischiò di scatenare una guerra con la Corea del nord.

Ossessionati lo siamo sempre stati noi italiani, che andiamo in giro dicendo quanto ci piace rivedere (perché ovviamente l’abbiamo già visto e rivisto, che discorsi) Match del solito Arbasino su RaiPlay, ma poi ci vanno benissimo anche le interviste di Diva e donna. La vanityfairizzazione del giornalismo italiano, detto sempre con tutta la simpatia possibile, lì ci ho scritto parecchie interviste anch’io, ha reso intervista tutto e intervistabile chiunque, in un bretellismo senza fine: chiunque può essere interpellato su qualsiasi cosa. Tutti, mi ci metto anch’io, intervistiamo tutti, disposti a riempire qualunque spazio, piccolo o grande che sia, scrivendoci dentro qualsiasi cosa pur di far parlare gente ics – del film, del disco, della guerra a Gaza, tutto insieme – e pur di risultare noi più brillanti dell’intervistato, che è l’altro grande motivo per cui nella bolla di questo paese le interviste sono così gettonate. (Da qualche tempo ho preso a fare interviste sui tappeti rossi dei festival, ed essendo lì il tempo stringatissimo, a volte proprio pochi minuti, è sempre mia premura cercare di tirar fuori qualcosa d’interessante e poi scomparire, e in quest’epoca mitomane non è facile farsi da parte, men che meno se sei vestito tutto figo e stai sotto i flash del Palazzo del Cinema di Venezia; è anche vero che poi t’arriva accanto Angelina Jolie o Harry Styles e se nelle interviste scritte puoi anche fare il figo con le tue domande di dodici righe, lì è comprensibilmente più dura).

Siamo ossessionati dalle interviste, e Francesca Fagnani ha capito meglio di chiunque altro come cibare questo popolo di fanatici con quel suo programma «fatto per quelli di sinistra che si sentono troppo fighi per leggersi Chi dal parrucchiere ma alla fine vogliono soltanto sapere come scopano e quanto sono rifatte le persone famose» (l’ho letto su Twitter, insomma X, insomma quello). Non devo star qui a spiegarvi come e perché Fagnani ha creato un nuovo genere letterario, dentro il genere letterario già esistente: «Che belva si sente?»; «mi dica un suo difetto, ma uno vero, sgradevole»; «una bella belvata di cui si pente o che rivendica»; «se potesse riportare in vita anche solo per due minuti qualcuno, chi sarebbe e cosa gli o le direbbe?»; eccetera. Il nuovo benchmark è Fedez, intervista su cui per giorni si è creato, nelle chat WhatsApp, il “making of” presso noi stessi, tutti sapevamo cosa aveva o cosa non aveva detto nella registrazione, come del resto tutto sappiamo della separazione dei Ferragnez in generale, per non dire che siamo diventati tutti crisis manager post polverina rosa sul pandoro. Del resto l’altro benchmark è l’intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni, l’opposto perché – vuole il tribunale pubblico – troppo safe, comfort zone, insomma tutte le parole cretine che si usano oggi (e anche lì c’era una domanda diretta sul «come mi vesto?», perché ogni intervista è uguale a tutte le altre). Sembrano passati anni dall’una e pure dall’altra, per come ormai queste conversazioni sono diventate romanzo popolare, gazzettino di Bridgerton, dietrologia che soppianta la realtà, scoop sviscerato il tempo che dura, poi next, prossima belva.

Siamo ossessionati dalle interviste, e ancora di più dall’uscirne bene: parlo di chi le interviste le concede, si capisce. L’intervista come pubblicità tutt’altro che occulta, vetrina di Bergdorf Goodman in cui esporre il meglio (che spesso è il peggio) di sé, gesto riparatore (o insano gesto, dipende da cosa la spinge e soprattutto da come va). Siamo ossessionati dalle interviste al punto che non riusciamo più nemmeno a riconoscerle come tali: Unica, fra i titoli più visti discussi sezionati su Netflix almeno nel nostro paese (c’è anche il titolo internazionale: The One and Only) passa per “docufilm”, e forse è giusto così. Se nessuno va più al cinema è solo colpa di Lady Diana, e del principe Andrea, di Fedez, di Ilary Blasi.