Sono sempre stata la piccola di casa. Quando avevo diciassette anni, il figlio d’un amico dei miei era fidanzato con una venticinquenne. Eravamo in vacanza insieme, e lei la sera, prima di uscire, si metteva una crema antirughe di cui ricordo ancora perfettamente il barattolo, bianco, col coperchio grigio. Ero la piccola di casa, quindi non mettevo la crema (non la metto neanche adesso). Le chiesi: ma addirittura l’antirughe? Lei sospirò: vedrai, quando avrai venticinque anni. Adesso che so che a venticinque anni sei una bambina; adesso che so che le donne che sperano di dimostrare meno anni sono una categoria persino più patetica degli uomini col parrucchino; adesso che finalmente l’età sta per cominciarmi per cinque e continuo a non aver mai comprato un’antirughe (ma ho un sacco di campioncini omaggio); adesso quando mi ricordo di quella scena penso solo: ma l’antirughe in agosto? Non le sudava la faccia?

Al corso di recitazione che frequentavo a vent’anni c’era una ragazza bellissima, magrissima, bianchissima. Era un corso tenuto da una che aveva frequentato l’Actors Studio (a Roma negli anni Novanta c’erano solo corsi tenuti da gente che aveva frequentato l’Actors Studio: come questo abbia prodotto una generazione non di marlonbrandi è un mistero misterioso), e quindi c’era tutta quella menata del metodo, l’immedesimazione, Stanislavskij, Strasberg. Un giorno ci chiedono di portare un monologo, e la ragazza bianchissima porta Un tram che si chiama desiderio. Quando finisce, l’insegnante le dice sì, ma Blanche DuBois è una che tiene le luci basse in casa perché non le si vedano le rughe, tu cosa mai puoi capire della sua psicologia, che hai venticinque anni?

Molti anni dopo ho risposto, su un social, a un amico che parlava di tette e libri con una foto in cui mi si vedevano le tette (difficile evitarlo) scattata davanti a una libreria del mio salotto. Un ossessionato ha preso la foto e ci ha costruito tutto un monologo (meno male che si sfogano sui social, una volta t’aspettavano armati sotto casa) in cui diceva che avevo abbassato le luci perché non mi si vedessero le rughe. In effetti la foto è in penombra, ho pensato leggendo il monologo. Poi mi sono guardata intorno e mi sono resa conto che il mio salotto è in penombra. Da anni. Da quando ho comprato quella lampada rossa e non ho pensato che una lampada rossa fa una luce da bordello. Forse non è che sono miope, è che nel mio salotto non c’è abbastanza luce per vederci. Sono sempre stata la piccola di casa, eppure l’ho arredata con le luci che avrebbe scelto Blanche DuBois.

Quando avevo poco più di trent’anni avevo uno smanioso flirt con un tizio che compiva cinquant’anni. Un’amica mi disse che mi sarei dovuta comportare più gentilmente con lui, che ci voleva comprensione: potevo immaginare che abisso fosse la crisi dei cinquanta? Adesso che sto per compierne cinquanta – tra nove mesi, cioè praticamente tra un quarto d’ora – mi sento pronta a rispondere all’amica che sì, ho idea. Ma soprattutto ho idea di una cosa che né lei né io sapevamo allora, e che invece è ovvia per tutte le adulte.

Che sì, il corpo ti molla: ti fanno male giunture che non sai di possedere; sei convinta una notte su due che ti stia venendo un infarto, un ictus, un male per il quale non esista ancora nome; fai dei versi alzandoti dai divani; ti tieni alla maniglia sopra al finestrino, in macchina, come vedevi fare a tua nonna da piccola; precipita la soglia dell’attenzione per la manutenzione estetica, incoraggiata dal fatto che senza occhiali non ti vedi più nello specchio, e gli occhiali non sei in grado di trovarli in casa giacché senza occhiali non ci vedi; pensi tantissimo a quell’“è andata un po’ tanto in fretta, cazzo” di Martin Amis, nel senso che pensi alla morte con la frequenza con cui a trent’anni pensavi “perché Grande Amore della Settimana non mi richiama?”; non sei più la piccola di casa, dell’ufficio, di nessun cazzo di posto mai. Ma nessuna di queste è la cosa ovvia che è ignota alle trentenni e che invece noialtre che stiamo marcendo sappiamo: che, se si tenesse un gran ballo tra le età che non rivorresti in cambio di nessun compenso, i trenta sarebbero sempre e comunque la reginetta del ballo. Più degli otto anni, coi compiti da fare e i grandi che senza di loro non puoi andare da nessuna parte. Più dei diciotto, con gli esami da dare e i grandi che ti rompono i coglioni come a una bambina mentre tu ti senti adulta. Più dei venticinque, quando hai il delirio d’onnipotenza e ti sembra di poter diventare tutto, un premio Nobel e una modella di Chanel, una violinista e una neuroscienziata, e tutto questo mentre sei al terzo anno fuori corso di Lettere e non riesci a prendere un diciotto in storia del cinema. Più dei quaranta, quando hai la costante sensazione di stare perdendoti qualcosa: i figli se hai una carriera, la vita se hai i figli, la serata dell’anno se non ti va di alzarti dal divano, le dieci ore di sonno che meriteresti se sei a cena fuori, la fiorentina se il tuo vicino di posto l’ha ordinata e tu hai preso il pesce, il marito dell’amica se ti viene uno scrupolo e ti astieni, l’amica se non ti viene uno scrupolo ma non ti fidi della discrezione di uno così cretino da tradire la tua amica.

Tutte le età hanno dei guai, ma gli anni tra i trenta e i trentacinque sono l’inferno. Ogni volta che parlo con qualcuno che ha smesso di frequentarmi prima d’allora o ha iniziato dopo, ci metto sempre un po’ a convincerlo che s’è perso il mio peggio. La gente tende a credere che il mio peggio sia ciò con cui ha (o ha avuto) a che fare. Macché: sono stata più isterica, più dispettosa, più egoista, più maleducata, più lagnosa, più prepotente, più mitomane, più dispersiva, più peggissimo di quella che hai conosciuto tu. Sono stata una trentenne. Sono stata la versione meno figa della Fanny Ardant della Famiglia: “La zia Adriana è sempre così smaniosa”.

Tempo fa è morto un Grande Amore della Settimana dei miei poco più di vent’anni. Non mi aveva mai più voluto parlare, se mi incontrava cambiava marciapiede. Finché era vivo, l’avermi messo un muso che era un ergastolo mi faceva ridere: son passati decenni, va bene, non mi sono comportata benissimo, ma quante storie, dai. Quando è morto ho iniziato a pensare: ma mica dovrò farmi perdonare da quelli dei trenta? Mica mi lasceranno col rimorso? Ho deciso di considerarli immortali: chiedere scusa a tutti sarebbe un lavoro a tempo pieno. E rintracciarli sarebbe complicato: vatti a ricordare i cognomi.

I cognomi (ma pure i nomi) sono sempre stati un problema. Una costante attraverso le età: non ascolto i nomi della gente quando me la presentano. Lì per lì non è grave, ma poi arriva sempre un punto in cui è un guaio. Scusa dov’è il bagno, usa pure quello a destra, ci sono degli asciugamani puliti, questo calzino è mica tuo, ti chiamo un taxi, ah scusa: come hai detto che ti chiami? Adesso poi non mi ricordo neanche i nomi che avevo prima o poi ascoltato. Coso, quello che mi ha presentato cosa, dai, l’amica di cosa. Ho un solo amico trentaequalcosenne, ed è mio amico solo perché le sue sinapsi non sono ancora consunte dall’età. Gli scrivo: ma coso che aveva fatto il film in cui prendeva il treno come si chiama – e lui capisce chi intendo. O forse bluffa. Tanto non è che, se mi dice il nome sbagliato, io me ne accorga.

Di recente un neurologo m’ha spiegato che la ragione per cui mi ricordo i film che ho visto a tredici anni ma non quelli che ho visto tredici giorni fa non è che negli anni delle scuole medie sei carta assorbente (questi scienziati non hanno rispetto per le intuizioni poetiche), ma che più stimoli abbiamo e meno memorizziamo cose, e quando avevo tredici anni non avevo in tasca un aggeggio sul quale mi s’illuminavano notifiche in continuazione. Ah vedi, non è che i miei neuroni sono invecchiati; è che il mondo, signora mia, è troppo fitto d’informazioni.

Il che però non spiega perché anche negli anni delle cabine a gettone i nomi proprio non mi entrassero in testa. Di recente un amico mi ha presentato un tizio, io non ho ascoltato il nome e ho continuato a pensare ai fatti miei, e dieci secondi dopo il tizio stava dicendo “ma ti conosco, tu sei la Guia, ero amico dei tuoi”, e io non avevo un’idea neanche vaga di chi fosse, ero sicura di non averlo mai visto prima. Lui è andato avanti a illustrarmi le vite dei miei genitori e io non riconoscevo un episodio, un dettaglio, un niente. Era perché non mi ricordavo o perché nessuno conosciamo poco quanto quelli con cui abbiamo vissuto? La notte, mentre mi rigiravo convinta di stare avendo un infarto o un ictus o un qualche altro malanno che mi avrebbe uccisa o peggio fatta rimanere invalida e longeva, all’improvviso ho capito chi fosse il tizio. Ma certo. Lo vedevo sempre da piccola. Ma era già centenario, come fa a essere ancora vivo? Mi è tornata in mente un’altra amica di famiglia, una vegliarda che frequentava casa nostra quand’ero alle elementari. Qualche anno fa m’hanno detto che era morta, e ho pensato beh, certo, era la classica rompicoglioni che campa fino a centovent’anni, e mi hanno detto macché, ne aveva sì e no ottanta. La vegliarda della mia infanzia era quindi quarantenne. Chissà se Einstein quell’intuizione sulla relatività del tempo l’aveva avuta scoprendo che gli amici decrepiti dei suoi genitori erano più giovani di lui.

Su Instagram c’è una modella di quand’ero piccina. La prima modella di cui imparai il nome, la prima dell’ondata di modelle di cui tutti sapevamo i nomi quand’ero al liceo (quelli dei fidanzati non li imparavo, quelli delle modelle sì). Ha cinquantasei anni, e ovviamente è ancora strafiga: quelle che fanno dell’essere strafighe un mestiere poi è difficile mollino, le Brigitte Bardot sono un’eccezione, le altre ormai hanno il cervello rovinato, hanno introiettato la convinzione di dover essere seduttive fino alla tomba, se metton su un etto si disperano e prendono provvedimenti. Quasi ogni giorno si fotografa nuda, e quasi ogni giorno ci fa il predicozzo sull’invisibilità delle donne anziane, sul fatto che lei è determinata a piacersi benché decrepita, sulla società che discrimina le vegliarde. Quasi ogni giorno io leggo le didascalie delle sue foto, e mi chiedo di cosa stia parlando. Di Jane Fonda, che ha 84 anni ed è più in forma di me? Di Marisa Tomei, che a 57 anni è vertiginosamente più gnocca che a 27? Di Helen Mirren, sex symbol di Checco Zalone e di tutti noi?

E figuriamoci, è una vita che sostengo che il vero divario di genere non sia quello degli stipendi ma quello dello sfascio: se ti viene la pancia e sei Jack Nicholson sei fighissimo, se ti viene la pancia e sei me si chiedono come tu possa mai essere incinta visto che sarai in menopausa da un pezzo. (Che poi il divario non è tra uomini e donne ma tra lineamenti delicati e no: se ti sfasci e sei Orson Welles sei divino, se ti sfasci e sei Truman Capote sei orrendo. Eccezione a questa regola Marlon Brando che, nonostante l’efebica fighezza giovanile, da sfasciato in Ultimo tango era persino più da svenimento). Però mi pare che la paranoia delle vecchie che non potrebbero denudarsi su Instagram non sia dissimile da quella della venticinquenne che riteneva la propria l’età dei datteri alla quale usare prodotti per la senescenza della pelle.

O forse è una nuova moda. C’è una puntata di And just like that, il Sex and the city cui hanno cambiato titolo per complicare la vita a noialtre che vogliamo citarlo, in cui Carrie non va dal medico per il mal di schiena, giacché è convinta sia fisiologico, dovuto all’età. La guardavo sullo schermo e pensavo: è perché porti i tacchi, cretina. La guardavo e pensavo: meno male che io sono intelligentissima e ho smesso coi tacchi, col motorino, con tutto ciò che mi faceva venire mal di schiena tranne stare stravaccata sul divano. La guardavo e pensavo: comunque Sarah Jessica Parker ha cinquantasei anni, ormai le cinquantaseienni fanno figli, e lei sospira come le servisse la dentiera. Ho aperto Twitter, e una giornalista cinquantacinquenne del New Yorker era offesissima da questo approccio. La moda di dire “povera me, sono una vecchia” quando ti sbatti tutto il giorno tra pilates e dieta per avere lo stesso aspetto di quand’eri trentenne si scontra con la moda di offendersi perché “sei mia coetanea, come osi dare a te stessa della povera vecchia, come osi dire che invece dell’ostetrica ci serve il geriatra”.

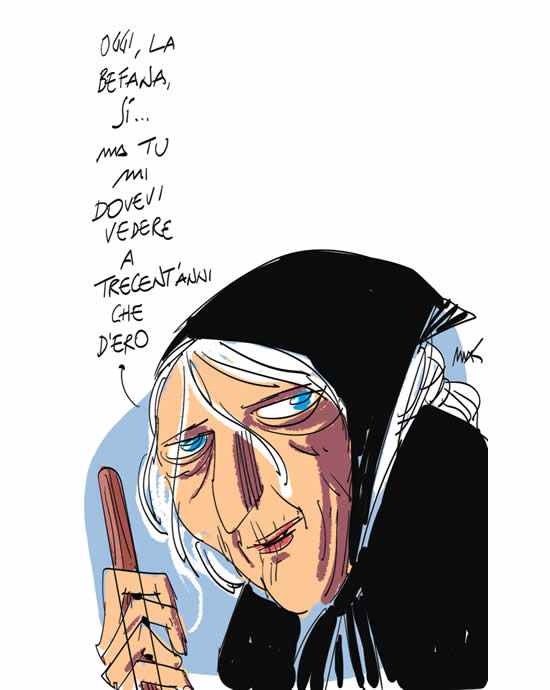

Ho un’amica novantaduenne che mi sgriderà moltissimo per queste pagine. Ogni volta mi dice: ma sei una bambina, ma smettila. Quel che sta obiettando, mentre io mi compiaccio del mio dirmi dell’età dei datteri, è: ma se sei vecchia tu, io cosa sono? E io non so mai come dirle che quel tal Einstein l’aveva capita giusta: lei è relativamente assai più giovane di me. Per dire: ha ancora voglia di uscire la sera. Io ormai se vado a cena fuori ci metto una settimana a riprendermi. Uno dei molti vantaggi rispetto all’avere trent’anni è che non penso più sia un problema. Se qualcuno mi dice “andiamo a cena” rispondo “ma figuriamoci” con la stessa fermezza che avrei se mi proponessero un viaggio in Siberia, una passeggiata nei boschi, la visione d’un film di fantascienza. A trenta cerchi scuse per le cose che pensi di dover fare, a cinquanta sai di non dover fare niente. A trenta pensi che forse dovresti deciderti a usare l’antirughe, a cinquanta quei soldi li investi in un’ottima bottiglia di vino. A trenta sopporti il mal di schiena e metti i tacchi, a cinquanta prendi un rilassante muscolare e ti appisoli cenando sul divano. A trenta ti occupi di cosa pensano di te da nuda, a cinquanta non ti occupi neanche di cosa pensano di te da vestita. A trenta pensi che invecchiare sia peggio per le donne, a cinquanta (a trenta se sei quella mia amica saggia di molte righe fa) capisci che è peggissimo per gli uomini. Gli amici della mia età mi odiano da nove anni. Sono infatti nove anni, da quando ne ho compiuti quaranta, che io dichiaro cinquant’anni. Oltre che coi nomi ho un problema coi numeri, e mi scocciava ogni volta dover fare i conti per dire quanti anni avessi. Sono nata nell’anno tale, siamo nell’anno tale, diviso per tre, col resto di due. Ho iniziato ad arrotondare. Cinquanta. A quel punto è diventato cinquanta per tutti. Non sapete cosa sia l’ira funesta se non avete mai detto, a un quarantunenne che vi sta ponendo un problema scemo, “ma basta con questi discorsi, hai cinquant’anni”. La frase che mi è stata più sibilata in questi nove anni è stata: cinquanta li avrai tu. Ho capito d’essere come i paranoici che si sono fatti il rifugio antinucleare e l’hanno riempito di scatolette. Zimbello di tutti, finché la bomba non arriva davvero. Ora cinquant’anni li abbiamo tutti – è andata un po’ in fretta, cazzo – e io sono l’unica che era preparata. Vi faccio posto sul divano. C’è il vino, la coperta, e anche Instagram per fare la critica culturale alle vecchie muchache seminude. Non siamo più i piccoli di casa: ora comincia il divertimento.