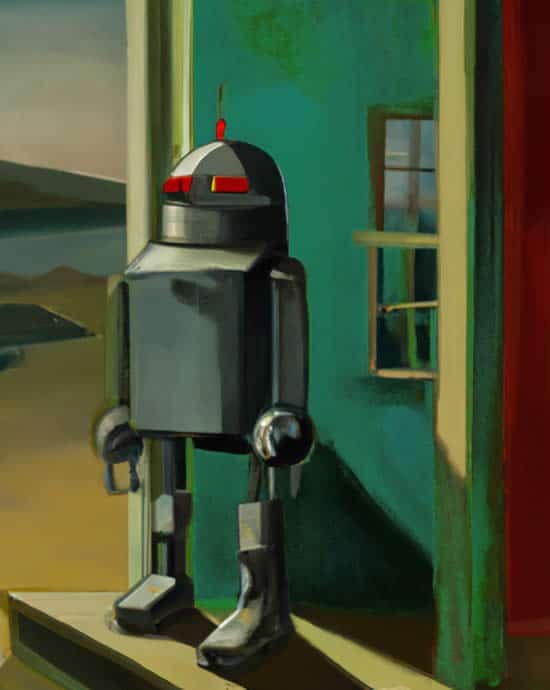

Certo che è una fatica di Sisifo. Uno non fa in tempo a liberarsi dagli strascichi del Covid-19 che subito si trova costretto a registrare i primi virulenti sintomi di un’altra pandemia. Stavolta non proviene da un laboratorio biologico o da un wet market di Wuhan, ma da un luogo altrettanto umido, per l’esattezza una catacomba della Molussia. Uno degli inni molussici all’industria, dedicato alle ruote dentate, recita infatti così: «Dalla cromata lucida matrice / il congegno perfetto uscito or è. / Qual contrasto con te, uomo infelice, / che nascesti – purtroppo! – démodé». La Molussia è il paese immaginario in cui il filosofo Günther Anders ambientò un romanzo distopico, La catacomba molussica, scritto nei primi anni Trenta ma pubblicato solo sessant’anni dopo. E la quartina descrive la malattia dello spirito che Anders battezzò “vergogna prometeica”. E’ la vergogna che gli umani sentono a cospetto dei prodotti della loro tecnica, così perfetti e infallibili da farli sentire obsoleti, o per meglio dire antiquati. Questo senso d’indegnità, o diciamo pure questo complesso d’inferiorità dell’uomo nei confronti dei suoi servi-padroni tecnologici non si manifestava apertamente fino a qualche tempo fa; tanto che Anders, nelle prime pagine di L’uomo è antiquato, doveva riconoscere che la vergogna prometeica solo di rado si lascia cogliere in flagrante. Nessun Prometeo confesserebbe, forse neppure a sé stesso, di sentirsi un rottame se paragonato alla propria automobile: l’ha pur sempre costruita lui. Poi però è arrivata l’intelligenza artificiale. O meglio, era arrivata da un pezzo, ma ora si è messa a fare egregiamente qualcosa in cui ci sentivamo imbattibili: scrivere.

I sintomi della pandemia di vergogna prometeica si osservano ovunque, e hanno solitamente la forma di una excusatio non petita, o di un ponticello rassicurante lanciato su una voragine di dolorosa incertezza: sono articoli, saggi, riflessioni che elencano le mille cose che software come ChatGpt non potranno fare mai: attingere all’intelligenza emotiva che è propria degli umani, viaggiare nel nostro inconscio, vivere la nostra esperienza irripetibile, superarci nella sensibilità, nell’estro artistico, nell’imprevedibilità, nel tocco capriccioso dello stile. Cercate su Google il mozzicone di frase “ChatGpt will never…”, e scorrendo quelli che, mentre scrivo, sono venticinquemila risultati provate ancora a negare la pandemia in corso. Andiamo, se fossimo davvero così sicuri di essere insostituibili non passeremmo le giornate a ripetercelo! Il fatto è che non ne siamo poi tanto convinti, e facciamo benissimo ad accarezzare la nostra coda di paglia.

Alla fine dell’Ottocento, in Francia, si aprì un dibattito appassionante sui luoghi comuni, le frasi fatte e i cliché. Remy de Gourmont constatò che si può parlare per una vita intera senza mai dire una frase che non sia già stata detta da qualcun altro, e suggerì una metafora alquanto angosciosa: immaginiamo un’officina tipografica in cui casse gigantesche non contengono singole lettere e neppure singole parole, ma frasi intere. Sarebbe l’immagine di un “cervello anonimo” e di un perfetto servilismo intellettuale. “Questo cervello anonimo è però dotato di due o tre qualità o affetti particolari: una memoria speciale e molto estesa; una facoltà di astrazione che sembra correlata a una cecità cerebrale quasi assoluta” (Esthétique de la langue française, 1899). Un’immensa tipografia di memorie verbali preconfezionate presso la quale noi tutti stampiamo i nostri pensieri: ecco una metafora da aggiornare per adattarla all’era informatica. Del resto, negli stessi anni Ferdinand de Brunetière, osservando i blocchi verbali preformati «che circolano nella corrente della conversazione quotidiana, che vengono da sé sulle labbra dell’avvocato e si offrono alla penna del giornalista», era tentato di considerarli alla stregua di quei beni comuni su cui nessuno può vantare diritti di proprietà. Se l’intelligenza naturale per lo più opera assemblando frasi fatte, non si vede perché l’intelligenza artificiale non possa farlo meglio.

Certo, si dirà, ci sono pur sempre gli scrittori, gli ineguagliabili artigiani della parola, capaci con la libertà del loro spirito di fare scacco matto al computer. Ci andrei piano però con questa mitologia alla Garry Kasparov, anche considerando che il campione russo degli scacchi prese già nel 1996 la sua prima batosta da Deep Blue della Ibm. In letteratura, c’è forse un solo caso di scrittore su cui scommetterei a occhi chiusi in un match contro l’intelligenza artificiale, ed è James Joyce: «Non si può dire nulla che non sia stato programmato su questo computer della millesima generazione, Ulisse, Finnegans Wake, rispetto a cui l’attuale tecnologia dei nostri computer e dei nostri archivi micro-computerizzati e delle nostre macchine per la traduzione rimane un gingillo, un giocattolo da bambini preistorici. Un giocattolo i cui meccanismi, soprattutto, si trascinano. La loro lentezza è incommensurabile con la velocità quasi infinita dei movimenti sul cablaggio joyciano». Così scriveva Jacques Derrida negli anni Ottanta, e non credo che con i computer di oggi la partita avrebbe un esito diverso. Ma la sfida del Prometeo vergognoso alle macchine che lo hanno condannato all’obsolescenza non è certo l’unica via per fare i conti con la scrittura elettronica. Il virus con cui ci confrontiamo, a rigore, era stato isolato più di sessant’anni fa nei laboratori dell’OuLiPo, l’officina di letteratura potenziale fondata da Raymond Queneau e François Le Lionnais, nelle cui stanze erano state brevettate, tra le altre cose, la macchina per produrre aforismi di Marcel Bénabou e il libro per comporre centomila miliardi di sonetti dello stesso Queneau. In fondo, gli scrittori dell’OuLiPo sono stati i primi transumanisti letterari, ben disposti ad abbracciare la macchina e a creare con essa un ibrido potenziato. Qui però non vorrei parlarvi della storia della letteratura artificiale prima di ChatGpt, sulla quale oltretutto esistono già ricognizioni documentate, ma di alcuni brevetti immaginari in grado di guarirci – con una risata, un brivido o entrambi – dal contagio della vergogna prometeica. È una strana famiglia che ha all’origine il telaio filosofico dei Viaggi di Gulliver di Swift, che consentiva di scrivere libri interi con un sistema di pezzi di legno, fili, dadi e manovelle. Alcuni di questi brevetti sono inebrianti. Per esempio, il Filosofo Meccanico Universale di Absalon Amet, l’orologiaio del Settecento creato da Juan Rodolfo Wilcock (La sinagoga degli iconoclasti, 1972): un apparecchio grande quanto una stanza basato su un sistema di ruote dentate e di cilindri ricoperti di targhette su ciascuna delle quali era impresso un vocabolo, in grado di generare infinite proposizioni dalla combinazione aleatoria di queste parole. Nel 1774 aveva già prodotto senza saperlo certe frasi apodittiche di Hegel, Heidegger o Sartre, ma anche versi arditi di Rimbaud o di Lautréamont. Nel meccanismo dell’ignaro orologiaio, notava Wilcock, si celava minaccioso «un brulicante avvenire di turpi professori di semiotica, di brillanti poeti di avanguardia». Di quanta Theory postmoderna prodotta dall’affastellamento di oscuri gerghi pseudo-tecnici ci libereremmo senza rimpianti, una volta individuato il meccanismo generatore, in tutto analogo al congegno di Absalon Amet?

Questa però è una piccola soddisfazione dispettosa per i soli appassionati di satira culturale. Le invenzioni che possono guarire nel profondo lo scrittore e il lettore comune sono altre, e risalgono a una decina d’anni prima. In un dialogo scritto nel 1960, Il Versificatore, Damiano Malabaila, pseudonimo che Primo Levi usò per i racconti fantastici e fantascientifici di Storie naturali (1966), fa introdurre al signor Simpson – rappresentante di una multinazionale dell’elettronica – una macchina fantastica chiamata The Troubadour: «Un poeta meccanico heavy-duty, capace di comporre in tutte le lingue europee vive o morte, capace di poetare ininterrottamente per mille cartelle, da -100° a +200° centigradi in qualunque clima, e perfino sott’acqua e nel vuoto spinto». Tutto sta a impostare l’argomento, i registri (tono, stile, genere letterario) e la forma metrica, e The Troubadour fa tutto da solo. Due anni dopo, il poeta Ernesto di un racconto di Tommaso Landolfi (La dea cieca o veggente, da In società, 1962), inventa un sistema con meno pretese: «Soleva comporre le sue poesie estraendo a sorte le parole; estraendole, si dice, proprio e materialmente a sorte da una grand’urna con manovella che s’era fatta appositamente costruire, simile a quelle in uso per le lotterie o a quei cilindri entro cui si tostava il caffè in tempi non sospetti, o ancora un frullone di buona memoria». Nell’urna sono contenute tesserine con «parole poetiche e pregnanti», formula che ricorda da vicino le parole «poeticissime e piacevoli» care a Leopardi. E infatti Ernesto, cominciando a estrarre le tesserine – sempre, caro, ermo, colle… – si ritrova, contro ogni verosimiglianza statistica, a scrivere di nuovo L’infinito. È sua o non è sua la poesia venuta fuori dal frullone? E se non è sua, di chi è? La questione è complicata, e il racconto di Landolfi è deliberatamente lasciato senza morale. La lezione, forse consolatoria, che mi piace trarne è questa: a contare veramente per autori e lettori, più dell’originalità in sé, è il fare esperienza personale di tracciati mentali e combinazioni di parole che personali potrebbero non esserlo affatto. Leggiamo ancora Gourmont: «Le proposizioni gometriche stesse diventano sentimenti, ha detto Pascal, in una di quelle frasi prodigiose che abbiamo impiegato tre secoli per comprendere»; lo stesso vale per le parole più inerti e meccaniche, quando siano vivificate dalla sensibilità: «Tutte le parole, tutte le locuzioni, i proverbi stessi, i cliché diventeranno per lo scrittore emotivo dei nuclei di cristallizzazione sentimentale. Non possedendo un giardino, egli compera dei fiori e sogna di averli raccolti».

C’è altro che possiamo chiedere ai libri, in fin dei conti? Beh, qualcos’altro c’è: i rituali sociali del mondo letterario, con le loro vanità, i loro snobismi, le loro competizioni, le loro occasioni mondane. Ma anche qui, pensateci bene: l’automazione non libererà forse tempo e risorse per questa bella fiera, a cui già oggi tanti scrittori dedicano più attenzioni che alla qualità della loro opera? L’autore pigro non potrebbe diventare, in futuro, la semplice interfaccia umana di un’opera scritta dietro sua imbeccata da un ghost writer in the machine? Ed è qui che torna utile il Versificatore del signor Simpson, che il poeta del racconto di Levi decide infine di comprare. «Oltre ad alleggerirmi di buona parte del mio lavoro di poeta, mi tiene la contabilità e le paghe, mi avvisa delle scadenze, e mi fa anche la corrispondenza: infatti gli ho insegnato a comporre in prosa, e se la cava benissimo. Il testo che avete ascoltato, ad esempio, è opera sua». L’articolo che avete appena letto, chissà.