Il prossimo settembre sarà il mio ultimo anno di insegnamento ai detenuti di Rebibbia, il più grande carcere di Roma. La scuola ha questo di singolare, anzi, di unico: che finisce e ricomincia, finisce e quindi ricomincia daccapo, puntuale. Ma mentre gli studenti la attraversano, entrano bambini da una parte e alla fine usciranno dall’altra, adulti, come se la scuola fosse un tunnel (magari quello della paura di un luna park…), un professore rimane fisso al suo posto, dunque ogni anno è per lui un nuovo inizio ma anche una ripetizione: la ripetizione di un rito. Del resto il rito ha senso solo se viene replicato, molte volte, anzi virtualmente all’infinito. È proprio questo a rendere sacre certe azioni: la perseveranza con cui vengono riprese sempre uguali. Senza porsi troppe domande, che sciuperebbero la purezza del gesto. Forse suona assurdo, ma è così.

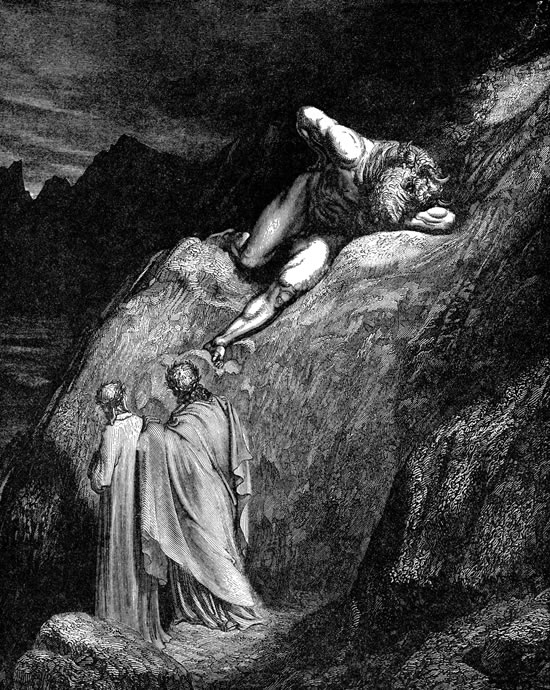

Quindi a settembre sarò di nuovo lì, davanti al grande cancello blindato. E poi le sette porte (come in una fiaba) che conducono alla cella dove si fa scuola. Porterò con me qualche edizione tascabile de La Divina Commedia, che è un po’ la Bibbia del professore di Italiano, e che malgrado sia così difficile da leggere e capire, risveglia in quasi tutti i miei studenti detenuti curiosità, interrogazioni triviali o filosofiche, ma soprattutto un grande stupore: che tutta quella roba possa essere uscita da una testa sola. Anche lo schema della Commedia di Dante è un fantastico modello narrativo segnato da continuità e discontinuità: i cento canti di cui è composto il poema sono capitoli a sé, a loro modo completi e autosufficienti, e al tempo stesso formano un unico racconto mozzafiato. All’inizio di ogni nuovo canto bisogna prendere aria, inspirare a fondo, sgombrare la mente, reggersi forte prima di buttarsi nel precipizio, in quel vortice di stimoli acuminati (intellettuali, estetici, emotivi, morali) che si estende tra i centoventi e i centoquaranta versi, normalmente – cioè la durata di una corsa sulle montagne russe. Se fosse più lungo quel rollercoaster sarebbe insostenibile, ci farebbe morire di paura o di noia. Ma per fortuna termina dopo centotrenta versi, e hai una pagina bianca per rifiatare, e riprendere la lettura col prossimo canto. Anche questo è un rito, un nuovo inizio che però passa attraverso una ripetizione rituale, seriale, inserendosi come episodio nello svolgersi di una durata temporale estesa. La stessa disposizione dei versi (endecasillabi rimati a terzine, un sistema connettivo che dopo Dante rimarrà per sempre ineguagliato, una macchina poetica inesorabile) è, a ben pensarci, il perfetto esempio di interruzione e ripresa, taglia e cuci, silenzio e parola, discreto e continuo, morte e resurrezione: ogni volta che il poeta va a capo si crea un vuoto, e il senso di vertiginoso smarrimento che dà lo spazio bianco – ma sarà proprio quel vuoto ad attrarre l’occhio ineluttabilmente verso l’inizio del verso seguente, obbligandolo a proseguire. Il segreto di una buona lettura a voce alta è di ritagliare ma anche di fondere insieme, di sospendere eppure al tempo stesso legare il singolo verso con quelli che lo seguono, creando un’attesa. L’individuazione è necessaria in vista dell’intero, la grammatica in vista del significato. Ogni singolo verso dunque è un fiat lux, un comandamento che viene pronunciato però non una volta sola, ma di continuo, ogni giorno, direi quasi ogni minuto. La Creazione infatti non è avvenuta una volta per tutte, sta avvenendo qui, ora, così come la Caduta è la nostra, siamo noi che cadiamo adesso sulla terra dal Paradiso Terrestre, e ci cadiamo tutti i santi giorni – inutile incolpare i nostri avi, Adamo ed Eva, di cui non facciamo che replicare gli errori, o forse sono loro che replicano nel Libro i nostri, in modo da metterli ben in chiaro, nero su bianco, once for all. Un libro è infatti tanto più grande quanto ci dà la sensazione che ancora dobbiamo leggerlo, anche se l’abbiamo già letto. La sua verità si presenta ogni volta nuova anche se è sempre la stessa.

«Non tener pur ad un loco la mente», raccomanda Virgilio a Dante nel decimo canto del Purgatorio, e al di là del significato specifico di questo ammonimento («Non fissare un solo punto, ma renditi conto che c’è altro da guardare»), ho sempre voluto intendere questo verso come un invito a muovere la mente. Movimentarla. A fare cioè un passo oltre, o magari di lato, rispetto a quello che già sai o credi di aver capito: per esempio andando alla scoperta di qualcosa che eccede quanto ritieni di aver compreso e conosciuto di te stesso, e magari sarà in grado di smentirlo, di rovesciare le tue convinzioni. Insomma, ecco, tu non sei soltanto quello che credi di essere: ci sono zone ancora oscure e intatte di te, da esplorare. La ricerca non è affatto terminata. Il tema dell’esplorazione è portante dell’intera Commedia (il viaggio nell’oltremondo), anche perché Dante vi scopre poco alla volta, grazie a una serie di profezie che gli vengono fatte dai personaggi incontrati via via, quale sarà il suo destino di uomo (l’esilio da Firenze, con l’amara scoperta di «quanto sa di sale lo pane altrui»), e poi perché il poeta si spinge fino agli estremi del mondo conosciuto per escogitare paragoni che possano dare almeno una pallida idea dei paesaggi infernali attraversati, quindi di quelli del Purgatorio: burroni, crepacci, laghi ghiacciati, foreste intricatissime. Il viaggio nell’aldilà ricapitola tutti i possibili viaggi terrestri, anche quelli proibiti e fatali, come l’ultima avventura di Ulisse narrata in prima persona nel ventiseiesimo canto dell’Inferno. Anche in questo caso, sembrava che la storia si fosse degnamente conclusa col ritorno a Itaca e il compimento della sua terribile vendetta; e invece no, riparte daccapo, l’ansia di conoscenza non si è placata, un nuovo inizio è comunque possibile, per l’eroe c’è ancora un’impresa da portare a termine nel poco tempo rimasto. Ulisse oramai vecchio riprende il mare per scoprire cosa si trova oltre le Colonne d’Ercole, nel “mondo senza gente”. È straordinario come alcuni scrittori (i poeti italiani ne sono gli specialisti) rinnovino leggende che sembravano essere state spremute e insterilite da secoli di sfruttamento letterario, introducendo alternative ingegnose, innestando ramificazioni: di Orlando non era mai stata raccontata la follia amorosa, che è assai più di una variante frivola per intrattenere cortigiani e cortigiane, anzi, mai come nelle pagine di Ludovico Ariosto il cavaliere era stato così umano, umanamente fragile, così vicino. Non essendo soggetto alle leggi della storia fattuale, che divora tutto risputando date e luoghi, il mito non è mai accaduto né mai compiuto un certo giorno, ma proprio per questo non cessa di accadere e compiersi, ogni giorno. Diventa reale ogni volta che vi si attinge, per tornare subito dopo a inabissarsi, obliato, sconosciuto. Il nastro si riavvolge dall’inizio. Persino la triste e trita storia di Orfeo e Euridice non era mai stata raccontata prima che lo facessero Rainer Maria Rilke o John Ashbery:

That’s where Orpheus made his mistake.

Of course Eurydice vanished into the shade;

She would have even if he hadn’t turned around.

Un als plötzlich jäh

der Gott sie anhielt und mit Schmerz im Ausruf

die Worte sprach: Er hat sich umgewendet -,

begriff sie nichts und sagte leise: Wer?

«Lei non comprese e disse piano: Chi?» L’errore commesso da Orfeo dicono fosse per troppa smania verso Euridice, doveva per forza girarsi e vederla, controllare che lei lo seguisse sulla strada che riconduce sulla terra – ma quel suo sguardo innamorato ristabilisce di colpo la differenza incolmabile tra i vivi e i morti, e a lei tocca riprendere la via del ritorno verso l’Ade. L’irreversibilità della morte tipica dell’universo pagano verrà violata dal miracolo con cui Gesù restituisce la vita a Lazzaro, la cui vicenda assume significati diversi e sempre inediti. Lazzaro torna a vivere come, in effetti, torneremo tutti a vivere con la resurrezione dei corpi; il discrimine tra vita e morte si è dimostrato labile, lo stesso Gesù con la sua persona umana lo attraversa prima in un senso poi nell’altro, e sembra indicare con questo esempio che un nuovo inizio è possibile, o addirittura garantito. Ma forse il vero miracolo non stava nella resurrezione di Lazzaro, già il miracolo era che Lazzaro fosse vivo prima di morire, fosse, cioè, venuto un giorno al mondo, e respirasse, parlasse, camminasse, ridesse (di nuovo Dante in uno dei versi più semplici ma formidabili di tutta la Commedia: «e mangia, e bee, e dorme, e veste panni», Inferno, XXXIII, v. 141). Miracolosa è infatti la nuda esistenza delle cose e delle persone, il loro essere qui, ora, a un soffio dal non-esserci, un’esistenza che sempre rasenta il nulla, ne è, per così dire, circondata, bordata, assediata: la vita è contigua alla morte al punto che, per molte tradizioni religiose, la seconda non interrompe veramente la prima, non la spezza, semplicemente ne devia altrove il corso. Anche in questo caso la continuità ha la meglio, la fine ha luogo per dare origine a un inizio. Occorre spazio vuoto per costruire e ricostruire.

Molte opere artistiche, non solo teatrali, prevedono al loro interno degli intervalli, diciamo così, delle zone morte o di riposo o di evasione dal senso, spazi bianchi insomma, apparentemente insignificanti che invece si integrano al corpo dell’opera diventandone momenti essenziali, come il silenzio lo è del suono, o la chiacchiera svagata lo è dei discorsi profondi. Se fossero incollate l’una all’altra le parole non sarebbero significative più di un verso animale (forse fu questa la maledizione di Babele). E se fossero costituiti solo di “pieno” (cioè, muri e mattoni e cemento, materiali solidi) gli edifici sarebbero inabitabili: dunque un architetto in realtà sta progettando e organizzando il vuoto, spazi sgombri in cui sarà possibile dimorare. La misura è esattamente questo, stabilire un limes, un confine, cioè dove qualcosa finisce: un campo di grano, o un romanzo, o l’orlo di un abito, o una vita. Il fatto è che oltre quel confine comincia sempre qualcos’altro. La fine di una cosa segna comunque l’inizio di un’altra: migliore, peggiore, vecchia o nuova – non è questo il punto. Così è anche con le civiltà: quando si parla di “tramonto” (parola diventata una vera ossessione, una mania novecentesca, da Oswald Spengler in poi, spesso per una compiaciuta autoflagellazione occidentale, e che non cessa di esercitare oggi il suo sinistro fascino) si dimentica che il tramonto per qualcuno è quasi sempre l’alba per qualcun altro. Mentre l’Italia s’inabissa dall’apogeo del Rinascimento (che qui datiamo molto prima che altrove, e che termina di colpo e definitivamente nel 1527, col Sacco di Roma), il sole di Francia, Spagna e Inghilterra sta sorgendo, anzi, è già alto nel cielo. A Madrid chiamano “Siglo de oro” quello che dalle nostre parti era oramai solo peste, menzogna, asservimento, la pira dove venne bruciato Giordano Bruno. Dove qualcuno perde, c’è da scommettere che qualcun altro stia vincendo.

L’esempio più canonico di quello che sto cercando di dire viene dal susseguirsi delle stagioni, dalla battaglia per il loro avvicendamento, senza soluzione di continuità. Prima di tornare “invictus”, il Sole deve cedere a lungo il primato alla Notte, e così Persefone soggiornare con Ade sottoterra prima di tornare a primavera dalla madre Demetra. Per una volta il mito è equanime, suggerisce una conciliazione, un equilibrio, non nell’istante bensì nella durata. Questi passaggi di tempo vanno comunque celebrati, proprio perché se ne riconosce la natura transitoria: è appunto il fatto che le stagioni finiscano a garantirne il ritorno. Per questo, ciò che è effimero non va assolutamente deprezzato, anzi, andrebbe esaltato: la felicità, la bellezza, il vigore del corpo, ebbene, se anche tutto ciò fosse irripetibile per noi, non lo sarà per altri, se è toccato una volta a noi toccherà a qualcun altro viverlo. Presa individualmente, la nostalgia è un sentimento rivolto verso il passato, ma collettivamente è una “promesse de bonheur”, indica una strada da percorrere verso ciò che è buono, e di cui si può godere. Un’epoca che non conosce nostalgia non ha nemmeno speranze. Avere qualcosa da rimpiangere, ed essere capaci di individuarlo e raccontarlo con precisione, è un modo di conoscenza che resta insuperato, forse l’unico insegnamento tramandabile, e infatti dopo vari secoli siamo lì che ancora leggiamo di poeti, pirati e di viaggi avventurosi le cui vicende dovrebbero essere, a rigore, morte e sepolte: come se il conteggio delle Mille e una notte fosse tuttora in corso – e di fatto lo è.

Anche un mondo che non esiste più, cancellato dalla faccia della terra (tanto per dire: i balli di aristocratici russi nell’Onegin o nei romanzi di Tolstoj) può fungere da guida per quello che faremo noi, oggi e domani, in un mondo che anch’esso sarà presto cancellato. Sostituito da cosa? Da quale mondo a venire? Fraintendendo le loro capacità, assai limitate, spesso si chiede agli scrittori una profezia su ciò che accadrà del mondo intero, o di una guerra in corso, o del loro paese, quando costoro mediamente non hanno la più pallida idea di cosa sarà di loro tra un anno, anzi, tra una settimana, se il libro cominciato riusciranno a consegnarlo, e come andrà a finire la storia, i personaggi, è ancora tutto vago, fluttuante, e se una volta terminato e pubblicato, il libro sarà un fiasco o un successo. Gli scrittori in realtà non sanno quasi nulla e per questo inventano, fantasticano, prendono spesso cantonate. E invece li si vorrebbe avere quali platonici guardiani della società, e grandi saggi che, se non arrivano a governare il mondo, quantomeno ne studiano e prevedono le mosse. A conti fatti, la loro fallibilità o attendibilità nel giudizio non è maggiore o minore di quella che può avere una ballerina classica, un consulente finanziario, un meccanico di moto da corsa o una pediatra – per tacere dei capi di Stato, che spesso ne capiscono ancora meno degli altri, e credo che il tempo attuale ne sia la prova. Forse qualcosa di un po’ sensato o almeno di più eccitante gli scrittori avrebbero da scriverlo sui fenomeni ricorrenti da una parte e sulle sensazioni fuggevoli dall’altra, su come iniziano e finiscono le cose, sulle parole che ci si scambia quando nessuno è in ascolto, sul taglio degli abiti, sul corpo degli adolescenti e dei vecchi, sulla crudeltà dell’uomo sull’uomo, sulla reazione al dolore e al piacere e sul modo in cui in epoche diverse si percepiscono gli eventi come dolorosi o piacevoli. Ma quali eventi saranno, chi lo sa? È il tempo ad apparecchiare per loro (come per tutti) la pace o la guerra, la miseria o la ricchezza, agli scrittori giusto il compito di trovare le parole per ciò che è o è stato – le parole per ciò che verrà non sono ancora state inventate, o magari già ci sono adesso ma non hanno ancora assunto il significato che gli verrà dato in futuro. Nessun romano dell’epoca di Augusto avrebbe immaginato che la parola da lui usata per significare “casa” sarebbe diventata sinonimo di “chiesa”. E lo stesso probabilmente avverrà per “Europa”, “coraggio”, “progresso”, “donna”, “uomo”, “follia”, “salute”, “amico” e “nemico”, “giustizia”.

Il nuovo inizio è ignoto, tranne che ai falsi profeti. Ce n’è una tale quantità in giro, e come sono chiassosi! Forse un ulteriore piccolo compito a casa per gli scrittori sarebbe di rappresentarne socialmente l’esatta antitesi, o addirittura l’antidoto. Quindi, nel loro lavoro, ridere della menzogna, sgonfiare la retorica di ogni tipo, smascherare gli abusi a partire da quelli della lingua, che è al tempo stesso la vittima più indifesa e lo strumento di sopraffazione più violento. Povera lingua! Stirata sul tavolo di tortura e seviziata come nemmeno una fanciulla in un libro di de Sade! Questa è la sola battaglia che gli scrittori dovrebbero essere armati a sufficienza per combattere – e se non loro, chi? Ma non chiedetegli, vi prego, come andrà a finire. Non ne hanno la minima idea. Il pessimismo scoraggia, l’ottimismo è stucchevole. Sarebbe già moltissimo riuscire a fare il proprio mestiere, che però non si sa mai esattamente quali confini abbia, dato che il ruolo dello scrittore stinge spesso in altri campi, e gli altri campi (antropologia, psicologia, giornalismo, filosofia, cinema, politica, intrattenimento commerciale, opinionismo spiccio) invadono e si sovrappongono al suo. Dunque a volerlo restringere all’essenziale, questo mestiere, a circoscriverlo, resta solo un ambito: la lingua. La lingua, la pratica della lingua, della sua varietà, della forza, della precisione, della inesorabilità, delle innumerevoli alternative che la lingua offre a chi la parla e scrive.

Uno scrittore sperimenta di continuo l’angoscia e l’entusiasmo dell’inizio. E non solo quando mette mano alla pagina bianca di un nuovo libro, ma ogni volta che butta giù una singola frase, che sceglie la prima parola da cui discenderanno le altre. Le mille opzioni diverse farebbero girare la testa, e dunque non vanno ascoltate. Ci si butta nel pendio della frase con lo stesso slancio dello sciatore di discesa libera, o con la profondità di mossa dello scacchista. Il gesto inaugurale si ripete a ogni verso, per il poeta, a ogni capoverso per il prosatore. Ha qualcosa di tremante e fatale come quando ci si bacia per la prima volta, nell’attimo propizio. In un testo letterario, però, questa “prima volta” si ripete infinite volte anche se sempre in modo leggermente diverso, ora con baldanza, ora con ansia, ora con la sensazione di essere diventati sterili, scemi, muti, ora presi dall’euforia che tutto fila liscio, sul velluto, e uno potrebbe andare avanti all’infinito. Forse è il contrario di una vera e propria decisione, dato che richiede, insieme a un certo controllo e a una qualche consapevolezza, anche e soprattutto la capacità di lasciarsi andare. Di lasciarsi guidare da altre forze. È lo scrivere “sotto dettatura” di cui Dante, ma sì, ancora lui, parla nel ventiseiesimo canto del Purgatorio:

… I’ mi son un che quando

Amor mi spira, noto, e al quel modo

ch’e’ ditta dentro vo significando

Ora, i miei studenti di Rebibbia, se tutto appunto fila liscio, se non sono così sfortunati da crepare di qualche malattia o incidente o vendetta, torneranno liberi – tra qualche mese o qualche anno, o parecchi anni. Supponendo che quella passata in prigione non lo sia, la vita, la vita vera ricomincerà. Il nuovo inizio è ovviamente molto atteso ma anche temuto, specie verso la fine delle detenzioni lunghe. Dopo vent’anni un uomo non sa più dove realmente si trovi, il “dentro” ha occupato l’intero spazio della realtà, e persino dell’immaginazione, è diventato il mondo. L’unico mondo. E allora come sarà, cosa sarà quello di fuori? Ricominciare a vivere può essere persino più penoso che essere stati costretti a rinunciarvi.

E io a settembre sarò di nuovo lì, davanti al grande portone blindato del carcere di Rebibbia. Vediamo chi saranno i miei studenti, sono curioso. Ogni anno abbiamo sorprese. Soprattutto nella varia composizione delle classi: per età, nazionalità, reati commessi, lunghezza della pena, precedenti scolastici, che magari risalgono a venti o trent’anni fa. E poi, naturalmente, il carattere di ognuno, la vera incognita. Bisognerà trovare un minimo comun denominatore tra persone tanto diverse: i miei futuri studenti dell’anno 2022-23. Per scaldarli un po’ potrei cominciare con un distico di Giovanni Boccaccio che in seguito è divenuto una specie di proverbio. È posto alla fine di una delle sue più belle e mirabolanti novelle, quella di Alatiel, l’intrepida figlia del Sultano di Babilonia, che per una serie di rovesci della fortuna finisce nel letto di otto uomini diversi, con cui giace «forse diecimila volte», ma poi si sposa felicemente col Re del Marocco, come se appunto fosse tornata vergine: miracolosamente intatta dopo tutte quelle peripezie e ancora disposta ad amare. La morale che Boccaccio ne trae, e offre ai suoi lettori, è la seguente:

Bocca baciata non perde ventura

anzi rinnova, come fa la luna.